Aufbau

Eine frisch mit Sandpapier abgeschmirgelte Zinkplatte wird auf den Kopf des Elektroskops gesteckt.

Als Lichtquelle dient eine Quecksilberdampflampe (Hg-Lampe), die sowohl sichtbares als auch ultraviolettes Licht aussendet.

Das negative bzw. positive Laden der Zinkplatte erfolgt mittels einer Hochspannungsquelle. Alternativ kannst du auch geriebene Stäbe nutzen. Ein mit dem Katzenfell geriebener Hartgummistab liefert negative Ladung, ein mit Leder geriebener Glasstab positive Ladung.

Hinweis: Die in den Abb. 1.2, 2, 4 und 5 dargestellte Gegenelektrode, eine geerdete Drahtspirale, ist für die Versuche nicht unbedingt notwendig. Sie ermöglicht aber möglicherweise bessere Beobachtungen.

1. Teilversuch: Bestrahlen einer negativ geladenen Platte mit dem Licht einer Hg-Lampe

Durchführung

Die Zinkplatte wird negativ geladen und mit dem Licht der Hg-Lampe bestrahlt.

Beobachtung

Aufgabe

Formuliere mit Hilfe der Animation in Abb. 3 die Beobachtungen des 1. Teilversuchs.

Die Animation in Abb. 4 zeigt das klassische Verfahren, um zu untersuchen, ob und wenn ja welche Teilchen bei der Bestrahlung mit Licht der Hg-Lampe aus der Zn-Platte ausgelöst werden.

Zum anderen kann man mit dieser Anordnung auch die spezifische Ladung dieser Teilchen bestimmen, wenn man einige messbare Parameter der Anordnung kennt.

Untersuchung der ausgelösten Teilchen

Aufgabe

Gib an, welches Ladungsvorzeichen die aus der Zn-Platte ausgelösten Teilchen haben.

Begründe deine Aussage durch zwei Beobachtungen.

Erläutere, inwiefern es mit der in Abb. 4 skizzierten Anordnung möglich ist, die spezifische Ladung und damit die Identität der aus der Zn-Platte ausgelösten negativen Ladungsträger zu klären.

Ergebnis

Aufgabe

Formuliere ein zusammenfassendes Ergebnis des 1. Teilversuchs.

2. Teilversuch : Bestrahlen einer zunächst ungeladenen (a) und später positiv geladenen (b) Platte

Durchführung

Die Zinkplatte ist zunächst (a) ungeladen und wird später (b) positiv geladen und jeweils mit dem Licht der Hg-Lampe bestrahlt.

Beobachtung

Aufgabe

Formuliere mit Hilfe der Animation in Abb. 5 die Beobachtungen des 2. Teilversuchs.

Erklärung

Aufgabe

Erkläre mit Hilfe des Ergebnisses des 1. Teilversuchs die Beobachtungen des 2. Teilversuchs.

3. Teilversuch : Bestrahlen einer negativ geladenen Platte und Vergrößern der Strahlungsintensität

Aufbau und Durchführung

Die Zn-Platte auf dem Elektroskop wird negativ geladen und mit Licht der Hg-Lampe bestrahlt.

Wir führen den Versuch mehrmals durch, verringern dabei jeweils den Abstand der Hg-Lampe zur Zn-Platte und beobachten die Entladung des Elektroskops.

Beobachtung

Je kleiner der Abstand der Hg-Lampe zur Zn-Platte, desto schneller entlädt sich das Elektroskop.

Erklärung

Je kleiner der Abstand der Hg-Lampe zur Zn-Platte ist, desto größer ist die Lichtintensität auf der Zn-Platte. Dadurch können in der gleichen Zeit mehr Elektronen aus der Zn-Platte ausgelöst werden, so dass sich das Elektroskop schneller entlädt.

4. Teilversuch : Bestrahlen einer negativ geladenen Platte, vor der sich eine Glasscheibe befindet (a) und Vergrößern der Strahlungsintensität bei weiterhin vorhandener Glasscheibe (b)

Aufbau und Durchführung

Die Zn-Platte auf dem Elektroskop wird negativ geladen und anschließend mit Licht der Hg-Lampe bestrahlt. Zugleich wird eine Glasplatte in den Strahlengang gebracht.

Anschließend wird die Strahlungsintensität auf der Zn-Platte dadurch erhöht, dass man die Hg-Lampe annähert.

Beobachtung

Aufgabe

Formuliere mit Hilfe der Animation in Abb. 6 die Beobachtungen des 4. Teilversuchs.

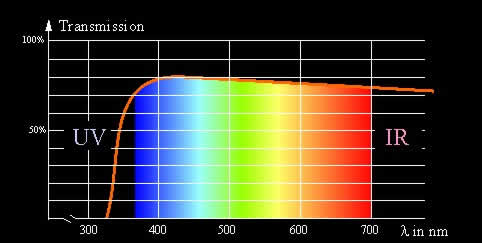

Das Einbringen der Glasplatte bewirkt, dass die kurzwellige UV-Strahlung der Hg-Lampe nicht mehr auf die Zn-Platte trifft. Betrachte hierzu auch die Transmissionskurve von Licht durch Fensterglas in Abb. 7.

Ergebnis

Aufgabe

Formuliere ein zusammenfassendes Ergebnis des 4. Teilversuchs.

Historischens zum Versuch

Im Jahr 1887 fand Heinrich HERTZ (1857-1894) bei seinen Versuchen über elektromagnetische Schwingungen, dass die Funken an einer Funkenstrecke länger ausfielen, wenn in der Nähe gleichzeitig ein anderer Funken übersprang. Er konnte dafür das ultraviolette Licht des zweiten Funkens verantwortlich machen.

Wilhelm HALLWACHS (1859-1922) widmete sich als erster der experimentellen Untersuchung dieses photoelektrischen Effekts oder HALLWACHS-Effekts, wie er später auch bezeichnet wurde.