Der wohl am häufigsten eingesetzte Strommesser ist das Drehspulinstrument. Im nebenstehenden Modellversuch ist eine Spule an leitenden Bändern aufgehängt. Die Spule befindet sich zwischen den Polen eines Hufeisenmagneten.

Fließt Strom durch die Spule, so verhält sich diese ähnlich wie ein Stabmagnet. Die Pole des "Spulenmagneten" wechselwirken mit den Polen des Hufeisenmagneten. Es kommt je nach Stromrichtung zu einer Links- bzw. Rechtsdrehung der Spule. Bei der Drehung der Spule werden die Zuleitungsbänder verdrillt, dadurch dreht sich die Spule nicht beliebig weit. Wird der Strom abgeschaltet, so sorgen die verdrillten Bänder dafür, dass sich die Spule wieder in die Ausgangslage zurückdreht.

Bei professionellen Drehspulinstrumenten ist die Drehspule auf einen Eisenkern gewickelt. Fließt Strom so wird auch dieser Eisenkern zum Magneten, die Kräfte auf die Drehspule und damit das Drehmoment werden größer (damit wird das Messgerät empfindlicher).

Die Pole des Dauermagneten sind der runden Form des Spulenmagneten angepasst.

Die Stromzuführung zur Spule erfolgt über Spiralfedern, welche die Funktion der verdrillten Bänder des Modellversuchs übernehmen (rücktreibendes Drehmoment).

Lagerung

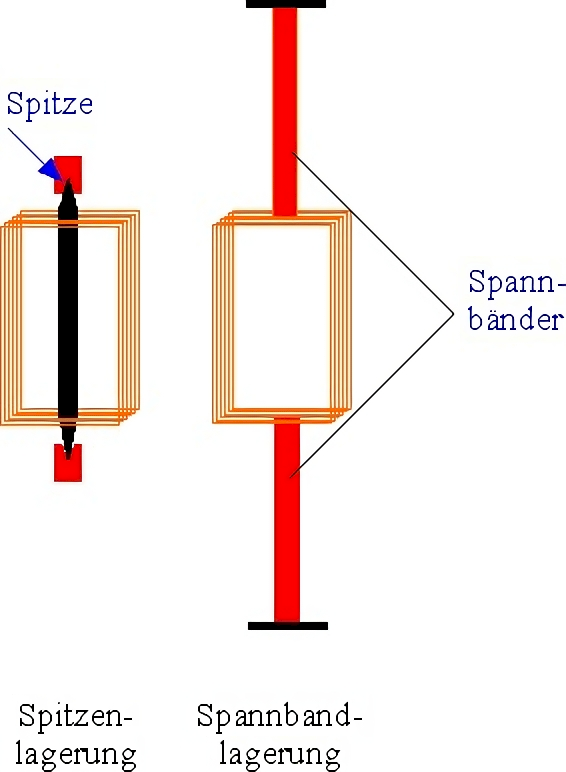

Für die Lagerung der Drehspule wird bei dem nebenstehenden Instrument die sogenannte Spitzenlagerung verwendet. Hierbei ist die Achse, an der die Spule befestigt ist, an ihren Enden mit Stahlspitzen versehen. Diese Stahlspitzen sind in einem Lager, das meist aus einem Edelstein besteht, geführt. Durch die sehr harten Lagermaterialien wird die Reibung klein gehalten.

Nahezu ohne Reibung kommt man mit der Spannbandlagerung aus. Ähnlich wie bei dem oben dargestellten Modellversuch wird die Spule zwischen zwei metallische Bänder gespannt. Die Spannbänder erfüllen dabei mehrere Funktionen:

- Stromzuführung

- Halterung der Spule

- Erzeugung eines rücktreibenden Drehmoments, wenn die Spule bei Stromfluss im Magnetfeld gedreht wird.

| Güteklasse | 1 | 2 | 3 | 4 |

|---|---|---|---|---|

| Anzeigefehler, bezogen auf den Endauschlag | 1% | 2% | 3% | 4% |

Strom- und Spannungsmessung

- Wie das Drehspulinstrument als Strom bzw. Spannungsmesser in den Kreis geschaltet wird, erfährst du auf der folgenden Seite.

- Damit mit dem gleichen Messwerk verschiedene Strombereiche messend erfasst werden können, schaltet man unterschiedlich große Widerstände parallel zum Messwerk. Siehe hierzu auch die Seite zur Messbereichserweiterung von Strommessern.

- Damit mit dem gleichen Messwerk verschiedene Spannungsbereiche messend erfasst werden können, schaltet man unterschiedlich große Widerstände seriell zum Messwerk. Siehe hierzu auch die Seite zur Messbereichserweiterung von Spannungsmessern.