Fossile Energieversorgung

Hinweis: Dieser Artikel entstammt einem Unterichtsprojekt der Klasse 10 b der Realschule Vöhringen, 1998 von J. Junginger, M. Maier, T. Ripar und A. Rummel.

Grundremmingen

Das Kernkraftwerk Grundremmingen liegt etwa 10km nordöstlich von Günzburg in Gundremmingen an der Donau. Es ist eine Doppelblockanlage mit zwei Siedewasserreaktoren. Gundremmingen wurde, nach achtjähriger Bauzeit, 1984 in Betrieb genommen, hat 800 Mitarbeiter und erzeugt jährlich 19 Milliarden Kilowattstunden Strom; dies entspricht etwa 30% des gesamten bayerischen Jahresstromverbrauchs. Es verbraucht ca.30 t Uran 235 pro Block. Die Emissionen liegen 10% unter den Genehmigungswerten mit Ausnahme von Tritium im Abwasser; hier liegen die Werte 30% unter den Genehmigungswerten.

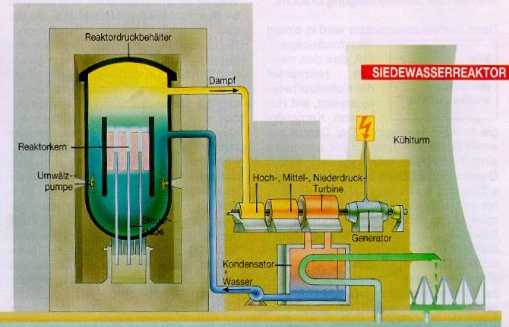

Siedewasserreaktoren (SWR) verwenden wie Druckwasserreaktoren normales vollentsalztes Wasser als Moderator (zum Abbremsen der schnellen Neutronen) und Kühlmittel. Die Besonderheit des Siedewasserreaktors ist, dass ein großer Teil der im Reaktorkern erzeugten Wärme dort direkt durch Dampfbildung abgeführt wird. Nur ein kleiner Anteil von 18 % der erzeugten Wärme setzt sich in eine Temperaturerhöhung des Kühlmittels um, die restlichen 82 % dienen zur Verdampfung des Kühlmittels direkt im Reaktorkern. Dadurch können wesentlich geringere Werte für den Druck im Kühlmittelkreislauf gewählt werden als beim Druckwasserreaktor.

Der im Reaktorkern erzeugte Dampf kann direkt, ohne Zwischenschaltung von Wärmetauschern, der Turbine zugeleitet werden. Der Wirkungsgrad eines solchen Kraftwerkes liegt bei ca. 35%.

Emissionen von Kernkraftwerken

Beim Betrieb eines Kernkraftwerks entsteht eine Vielzahl von radioaktiven Nukliden (meist Plutonium-239) mit sehr unterschiedlicher Strahlungsaktivität und Lebensdauer. Diese werden aber innerhalb des Brennstoffs oder in den Hüllrohren nahezu vollständig zurückgehalten. Dennoch enthält auch das Kühlmittel radioaktive Stoffe (z.B. Caesium-137 oder Korrosionsprodukte wie Kobalt-60). Das Kühlmittel wird im geschlossenen Kreislauf geführt und ständig gereinigt. Dabei fallen radioaktive Rückstände an, die größtenteils schon im Kraftwerk konditioniert, das heißt für die Zwischen- und Endlagerung vorbereitet werden. Ein geringer Teil der radioaktiven Stoffe lässt sich aber trotz aufwendiger Abscheidevorrichtungen nicht vollständig zurückhalten.

Auch die Edelgase Krypton und Xenon sowie das leichtflüchtige Jod neben verschiedenen Aerosolen (luftgetragene Stoffe) lassen sich in Filtern und Verzögerungsstrecken nicht hundertprozentig festhalten, so dass eine kontrollierte Abgabe über den Kamin des Kraftwerks unvermeidlich bleibt, die aber im Regelfall unter einem Prozent der Genehmigungswerte bleibt, Die Menge der freigesetzten radioaktiven Stoffe ist insgesamt jedoch so gering, dass nach heutigen Erkenntnissen eine Schädigung der Umwelt ausgeschlossen werden kann.

Sicherheit beim Transport radioaktiver Stoffe

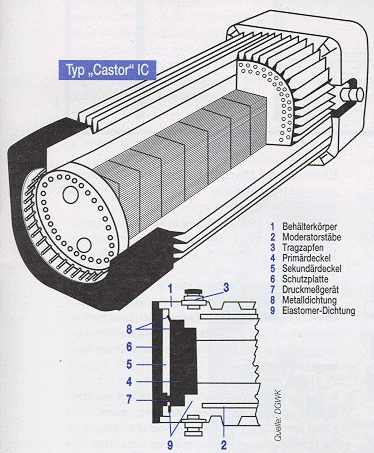

Der weitaus größte Teil der radioaktiven Abfälle besteht aus schwach- und mittelaktiven Stoffen, die während des laufenden Betriebs der Kernkraftwerke anfallen. Diese Stoffe werden in zunehmendem Maße auf dem Kraftwerksgelände für eine Zwischen- und Endlagerung konditioniert, so dass die Zahl der Transporte von nicht aufbereitetem Rohabfall ständig zurückgeht. Für die unvermeidlich bleibenden Transporte gelten strenge Sicherheitsbestimmungen, die behördlich überwacht werden. Aus technischer Sicht sind die heute angewandten Verpackungs- und Beförderungsverfahren so weit optimiert, dass für die Bevölkerung keinerlei Sicherheitsrisiko besteht. Dies gilt auch für den Transport verbrauchter Brennelemente, die in ein Zwischenlager oder zur Wiederaufarbeitung gebracht werden. Für diesen Zweck wurden standardisierte Behälter entwickelt, deren Konstruktion so ausgelegt ist, dass selbst unter extremen äußeren Einwirkungen (Stoß, Druck, Hitze) keine Radionuklide freigesetzt werden.

Die etwa 5-6 m langen Behälter bestehen aus speziellem Gusseisen, das eine Wandstärke von ca. 45 cm hat - damit lässt sich die intensive Gammastrahlung der ausgedienten Brennelemente wirksam abschirmen. Die rippenförmige Gestaltung der Außenseite dient zur Ableitung der Wärme, die sich in den Brennelementen durch den Zerfall der radioaktiven Isotope entwickelt, Deckel und Dichtungen der Behälter sind doppelt ausgelegt; zusätzlich werden an den Stirnseiten für den Transport aus Lastkraftwagen oder Eisenbahnwaggons spezielle Stoßdämpfer angebracht.

Endlagerung radioaktiver Abfälle

In Steinsalzlagerstätten können Hohlräume angelegt werden, die über lange Zeiträume und ohne technisches Zutun standfest sind. Innerhalb eines Salzstockes bestehen keine Verbindungen mit dem Grundwasser. Steinsalz hat eine hohe Plastizität, so dass sich entstandene Spalten von selbst wieder schließen. Die Formation bleibt daher gegenüber Wasser und Gasen undurchlässig. Das Salz verfügt über eine gute Wärmeleitfähigkeit, so dass die Zerfallswärme der Spaltprodukte abgeführt werden kann.

Augsburg

Müllkraftwerk

Das Problem der Müllbeseitigung hat angesichts der gewachsenen Einwohnerzahlen in Städten und Gemeinden immer stärker an Bedeutung gewonnen. Insbesondere durch die veränderten Verbrauchergewohnheiten nehmen Umfang und Gewicht des Mülls noch ständig zu. Damit erhält die Müllverbrennung steigende Aktualität. Sie ist eine hygienische Lösung, verringert den Müll im Gewicht auf weniger als die Hälfte und im Volumen auf etwa 15%.

In Augsburg stellte die Kommunalpolitik die Weichen schon früh in Richtung Recyclingwirtschaft. Mit dem Ergebnis, daß nach langer Vorbereitungszeit 1994 eine Abfallverwertungsanlage ihren Betrieb aufnahm, die wegen ihres gesamtheitlichen Konzepts Modellcharakter hat. Erstmals wurde dabei in Bayern ein gemischtwirtschaftliches Betreibermodell verwirklicht. Gemischtwirtschaflich deshalb, weil in der AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH die öffentliche Hand - in diesem Fall der Abfallzweckverband Augsburg - eng mit einem Privatunternehmen, der Schwäbischen Entsorgungsgesellschaft mbH, zusammenarbeitet.

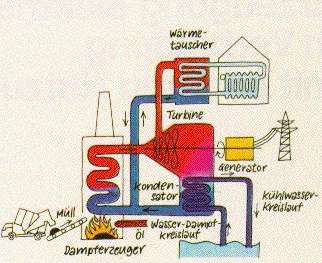

Auf dem Werksgelände im Nordosten der Stadt arbeiten und ergänzen sich eine Sortieranlage, eine Kompostieranlage und ein Abfallheizkraftwerk. Sortiert und kompostiert wird all das, was sich auf irgendeine Art wiederverwerten läßt. Die übrigen Reststoffe landen im Heizkraftwerk. Bei deren Verbrennung wird Wasserdampf erzeugt, der in einem ersten Schritt zwei Turbinen antreibt, die wiederum die angekoppelten Generatoren auf Touren bringen. Der erzeugte Strom reicht aus, um den Eigenbedarf der Anlage zu decken und darüber hinaus sogar elektrische Energie ins öffentliche Netz einzuspeisen. Und die Abwärme des Kraftwerks wird genutzt, um Wasser für das weitverzweigte Fernwärmenetz der Stadt auf die gewünschte Vorlauftemperatur zu erhitzen.

Damit das Heizkraftwerk trotz des manchmal problematischen "Rohstoffs" immer sauber arbeitet, wurde eine aufwendige, fünfstufige Rauchgasreinigung installiert, zwei Elektrofilter, ein Rauchgaswäscher, eine Entstickungsanlage und zuletzt ein Aktivkohlefilter sorgen dafür, daß die strengen Schadstoffgrenzwerten der Bundesimmissionsschutz-Verordnung jederzeit eingehalten, ja sogar weit unterschritten werden.

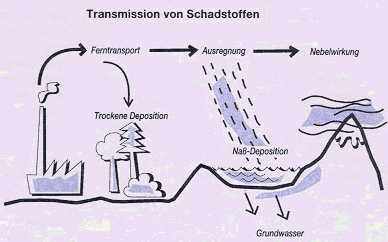

Auch bei dieser Energieumwandlung entstehen Schadstoffe. Bei den Umwandlungsprozessen entstehen Freisetzungen, die unter dem Begriff Emissionen (von lat. emittere: herauschicken) zusammengefasst werden. Sie sind aber um einiges geringer, als die Ausstöße aus einem Kohlenkraftwerk. Zu den Emissionsprodukten gehören vor allem gasförmige und feste Stoffe, die z.B. aus den Schornsteinen des Kraftwerkes an die Umgebung abgegeben werden. Aber auch Lärm und Abwärme treten bei Mülldeponiekraftwerken auf. Die gas- und staubförmigen Emissionen verteilen sich in der Luft, wobei ihre Konzentration abnimmt. Dieser Vorgang wird als Transmission bezeichnet (von lat. transmittere: hinüberschicken). Das Ausmaß der Transmission ist unter anderem von meteorologischen und geographischen Bedingungen abhängig. Hohe Schornsteine bewirken zwar eine starke Verdünnung der Emission in der Atmosphäre, doch kann bei entsprechender Wetterlage ein Ferntransport über viele hundert Kilometer erfolgen. Von einigen Substanzen, die mit den Rauchgasen abgeleitet werden, ist bekannt, dass sie sich während der Transmission durch äußere Einflüsse chemisch verändert. Am Ende des Transmissionsvorgangs schlagen sich die Substanzen bzw. ihre Umwandlungsprodukte am Boden, auf Pflanzen, Gebäuden oder in Gewässern nieder. Dabei kommt es zur trockenen oder nassen "Deposition" (Ablagerung) der Schadstoffe - bei geringer Luftfeuchtigkeit werden Gase und Stäube trocken abgesetzt, im Nebel bilden sich Aerosole in Form feinstverteilter Tröpfchen, bei Regen oder Schnee werden die Schadstoffe ausgewaschen oder ausgefällt. Man spricht auch von Immissionen (von lat. immittere: hineinschicken).

Biomasse-Kraftwerk

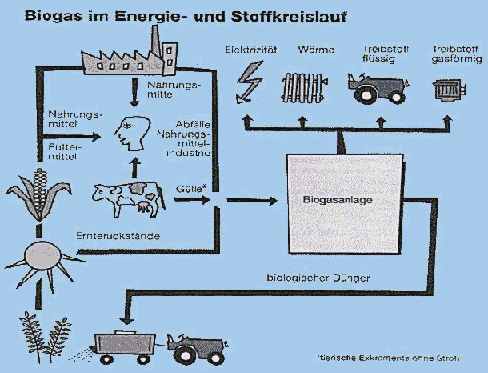

Unter dem Blickwinkel der energetischen Nutzung biologischer Stoffe werden mit dem Begriff Biomasse pflanzliche Substanzen und die aus ihrer Nutzung entstehenden Abfälle und Rückstände zusammengefaßt. Dies sind im wesentlichen Holz, Stroh, Algen, öl- und zuckerhaltige Pflanzen bzw. menschliche und tierische Exkremente, organische Klärschlämme, Haus-, Gewerbe- und Industrieabfälle organischen Ursprungs sowie Papier. Hinzu kommen die bei der Verrottung oder durch bakterielle Umsetzungsprozesse organischer Substanzen entstehenden Biogase. Unter Biogas (hierunter fallen auch das Deponiegas und Klärgas) versteht man ein Gas, das bis zu zwei Dritteln aus Methan- der Hauptbestandteil des Erdgases -, ferner aus Kohlendioxid und Restgasen besteht.

Der Energieinhalt der organischen Substanzen geht letzlich auf die Photosynthese der Pflanzen zurück. Hierbei wird etwa 0,1% der Strahlungsenergie der Sonne von den Pflanzen in chemische Energie umgewandelt

PHOTOSYNTHESE: 6 CO2 + 6 H2O + Energie → C6H12O6 + 6 O2

Zunächst müssen winzige Bakterien regelrechte Schwerstarbeit verrichten. Über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren bauen unzählige dieser Kleinstlebewesen die organischen Bestandteile des Mülls zu einem Gasgemisch ab, das überwiegend aus Methan, Kohlendioxid und Stickstoff besteht. Dieses Deponiegas schädigt nicht nur Flora und Fauna, es stinkt auch zum Himmel, und mit Luft gemischt kann es sogar explosiv werden. Gründe genug, das flüchtige Abfallprodukt in einem weitverzweigten Rohrsystem aufzufangen und ungefährlich und zudem sinnvoll zu verbrennen.

Hier auf der Augsburger Mülldeponie nutzen die Lech-Elektrizitätswerke AG (LEW) das Gas in ihrem Deponiegaskraftwerk zur Stromerzeugung. Stündlich werden dabei 1.200 Kubikmeter des unsichtbaren "Rohstoffs" bei Temperaturen zwischen 1.600 und 1.700°C in den Otto-Gasmotoren des Kraftwerks verbrannt, und die angekoppelten Generatoren erzeugen elektrische Energie. Ganz nebenbei verbrennt dabei das klimawirksame Methan zu Kohlendioxid und Wasser. Mit positiven Folgen, schließlich heizt ein Molekül Methan die Erdatmosphäre zwanzigmal mehr auf als ein Molekül Kohlendioxid. Außerdem erspart jede hier erzeugte Kilowattstunde anderswo die Verbrennung von wertvollem Energierohstoff. Das Deponiegaskraftwerk besteht aus drei Aggregaten, die in Containern installiert sind. Zusammen kommt das Generatoren-Trio auf eine Spitzenleistung von 2.060 Kilowatt. Weil die Bakterien Tag und Nacht unter Hochdruck arbeiten, sprudelt die Gasquelle fleißíg, und die Anlage deckt derzeit den Strombedarf von rund 4.000 Privathaushalten.

Folgende Verfahren zur energetischen Nutzung der Biomasse stehen zur Verfügung:

Verbrennen der Biomasse: Sie erfolgt in der Regel in vier Schritten: Erwärmung und Trocknung, Vergasung und thermische Zersetzung, Verbrennung der festen Brennstoffbestandteile, Nachverbrennung der brennbaren Gase

Pyrolyse (Vergasung): Durch Verschwelung unter Luftabschluß wird Biomasse thermisch zersetzt. Bei sehr hohen Temperaturen bis zu 1000°C werden hochmolekulare Verbindungen zu kleineren Molekülen abgebaut.

Fermentation (Gärungsprozeß): Durch Ausfaulen pflanzlicher oder tierischer Rückstände unter Sauerstoffabschluß läßt sich unter Mitwirkung von Bakterien Biogas gewinnen. Durch die Vergärung zuckerhaltiger pflanzlicher Stoffe mit Hilfe von Hefepilzen läßt sich Alkohol produzieren.

Mahlen bzw. Raffination: Durch die Verarbeitung von Ölpflanzen lassen sich Öle ( Biodiesel) gewinnen.

Die Nutzung der Biomasse

Dort unterscheidet man auf der einen Seite, die Verwertung von Rest- und Abfallstoffen, also von Holz und holzartigen Abfällen, Biogas, Deponiegas und Klärgas und auf der anderen Seite die Nutzung von Energiepflanzen. Die Aufzucht spezieller Energiepflanzen in Kulturen zur energetischen Nutzbarmachung von Biomasse bezeichnet man auch als energy-farming. Hierfür werden schnellwachsende Bäume (Weiden oder Pappeln) oder spezielle Schilfpflanzen erforscht - z.B. das Riesen-Chinaschilf (Miscanthus), das in der Lage ist, mit einer hohen Photosyntheseleistung bis zu 6,5% der Strahlungsenergie der Sonne zu binden.

Holz, Holzreste, Stroh und Energiepflanzen können direkt einer thermischen Verwertung (Verbrennung/Verschwelung) zur Strom- und (Fern) Wärmeversorgung zugeführt werden. Die genannten Stoffe können aber auch unter Luftabschluß entgast werden, um auf diesem Wege vorwiegend kohlenmonoxid(CO)- und wasserstoff(H2)-haltige Brenngase zu erzeugen. Zucker und Stärkepflanzen wie etwa Getreide, Rüben und Zuckerrohr können aufgrund ihres hohen Kohlenhydratgehalts zur Bioalkohol-Herstellung eingesetzt werden. Dieser durch Verzuckerungs- und Vergärungsprozesse gewonnen Bioalkohol (Ethanol) könnte als Benzinersatz dienen. Ölhaltige Pflanzen wie z.B. Raps oder Sonnenblumen liefern durch Auspressen Öle, aus denen sich über Extraktion und Veresterungsverfahren der sogenannte Biodiesel, aber auch Schmierstoffe gewinnen lassen. Organische Reststoffe können unter Luftabschluß vergoren werden. Bei diesen Prozessen lassen sich aus Flüssigmist Biogas, aus Klärschlamm Klärgas, aus Müll von Deponien Deponiegas und aus festen Rest- und Abfallstoffen Brenngase gewinnen, die, was die Verbrennungseigenschaften sowie den Energiegehalt betreffen, denen von Erdgas ähnlich sind.

Ohne daß an der Braunkohlekraftwerkstechnik etwas geändert werden muß, werden flache Briketts, die entweder aus Stroh oder verschiedenen Getreidepflanzen gepreßt wurden, der herkömmlichen Braunkohle beigemischt. Die Vorteile liegen auf der Hand: die Briketts besitzen einen ähnlichen Brennwert wie Braunkohle, verursachen aber bei der Verbrennung, die CO2-neutral ist, weniger Schadstoffe.

Geschickte Größenwahl

Solange immer wieder Müll angefahren wird, steigt die Gasmenge. Diese Augsburger Deponie wurde 1994 geschlossen, das Optimum der Produktion ist somit längst überschritten. Da die Ingenieure der LEW bei der Planung von einem mittleren Gasaufkommen ausgegangen sind, bleibt die Anlage demnach über Jahre hinweg gut ausgelastet.

Lechwerke

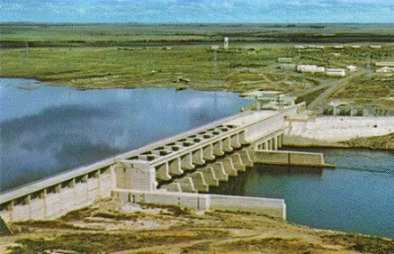

Die Lech- Elektrizitäts Werke sind in unserem Landkreis der Primäre Stromversorger. Die LEW erzeugen ihren Strom in Stauwasserkraftwerken am Lech.

Im rechten Bild ist ein übliches Wasserkraftwerk skizziert wie es an den meisten Flüssen verwendet wird. Die Funktionsweise ist relativ einfach; das angestaute Wasser stürzt durch Rohre und treibt Turbinen an, welche mit Generatoren verbunden sind, die den Strom erzeugen.

Außer dem hier gezeigtem, an Flüssen liegenden Kraftwerken, gibt es auch noch Wasserkraftwerke die den Höhenunterschied des vorhandenen Geländes nutzen, die sogenannten Speicherkraftwerke. Das bekannteste Speicherkraftwerk ist das Walchenseekraftwerk.

Funktionsweise eines Speicherkraftwerkes am Beispiel des Walchenseekraftwerks

Das Walchenseekraftwerk ist das berühmteste Speicherkraftwerk Deutschlands. Es wurde nach fünfjähriger Bauzeit 1925 in Betrieb genommen und leistet jährlich etwa 300GWh. Der Walchensee wird von der Isar und dem Rißbach gespeist und liegt 802 m über dem Meeresspiegel. 197 m tiefer liegt der Kochelsee; beide Seen sind durch meterhohe Röhren miteinander verbunden. Der Walchensee dient als Speicher, der Kochelsee als Auffangbecken. Das eigentliche Kraftwerk liegt am Ufer des Kochelsees. In dem Kraftwerk trifft das herabströmende Wasser auf Turbinen, welche die Generatoren antreiben. Eine Wasserturbine besteht aus einem Laufrad und einer Welle. Je nach Typ rotiert sie mit bis zu 1200 Umdrehungen pro Minute. Jede Turbine ist mit einem Generator zusammengefasst, der die Rotationsenergie in elektrische Energie umwandelt, welche in das Verbundnetz eingespeist werden kann.

Weltweit werden derzeit etwa 5% des Bedarfs an Primärenergie und 16% des Strombedarf aus Wasserkraft gedeckt. Das nutzbare Potential ist jedoch wesentlich größer, so dass Wasserkraftwerke einen bedeutenden Beitrag zur Lösung des Weltenergieproblems leisten könnten.

Allerdings wird es immer schwieriger, geeignete Standorte für Wasserkraftwerke zu finden, die von der Bevölkerung auch akzeptiert werden, insbesondere der Bau großer Staudämme hat in der Vergangenheit gezeigt, dass die damit verbundenen massiven Eingriffe in die Landschaft eine Vielzahl schwerwiegender nun nicht voraussehbarer ökologischer Konsequenzen mit sich bringen können.

Die Errichtung von Laufwasserkraftwerken mit nennenswerter Leistung vollzieht sich selten ohne erhebliche Einschnitte in die vorhandene Umwelt. Oft werde Flussläufe begradigt, Uferlandschaften überflutet; Staustufen, die nicht nur für die Stromerzeugung, sondern auch für die Schifffahrt wichtig sind, stellen ernsthafte Barrieren für die Wanderung der Fische dar.

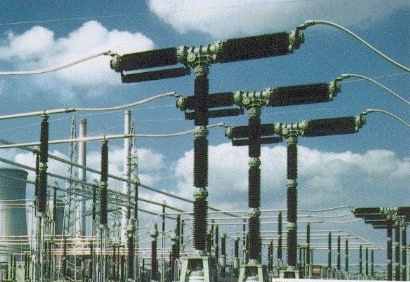

Vöhringen

In Vöhringen befindet sich das Umspannwerk, welches die ganze Region versorgt. In riesigen Transformatoren wird die Spannung von 380 kV auf 220 V (für größere Entfernungen 20kV im örtlichen Verbundsnetz) für das Vöhringer Ortsnetz heruntertransformiert, wie sie in jedem Haushalt verwendet wird. Für die anderen Städte im Landkreis wird eine Spannung von 110 kV in das regionale Verteilernetz gespeist.