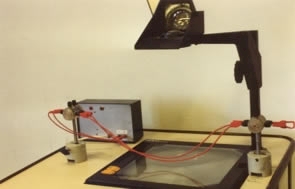

Abb. 1 Kraftwirkung auf Stromdurchflossene Leiter

Der Versuch von Oerstedt hat gezeigt, dass ein stromdurchflossener Leiter magnetische Wirkungen in seiner Umgebung hervorruft. Wickelt man den Leiter zu einer Spule, so beobachtet man z.B. Kraftwirkungen auf Magnete und ferromagnetische Körper.

In diesem Versuch zeigen wird, dass diese Kraftwirkung auch auf einen zweiten stromdurchflossenen Leiter beobachtet werden kann. Beachte hierbei, dass insbesondere der zweite stromdurchflossene Leiter aus Kupfer, also einen nicht-ferromagnetischen Material besteht.

Aufbau und Durchführung

An eine elektrische Quelle, die große Ströme von bis zu \(20\,\rm{A}\) liefern kann, schließen wir zwei parallel verlaufende längere Drähte (Leiter) an und schließen diese kurz. Durch geschicktes Legen der Drähte können wir erreichen, dass der Strom durch die Drähte sowohl in gleicher als auch in entgegegesetzter Richtung fließen kann. Obwohl es sich im Versuch um den gleichen Strom handelt, der durch die beiden Drähte fließt, sprechen wir im weitere Verlauf von zwei verschiedenen Strömen.

Um eine mögliche Bewegung der beiden Drähte beobachten zu können, projizieren wir die Leiter mit einem Tageslichtprojektor an die Wand. Somit können wir auch kleinere Bewegungen feststellen.

Beobachtung

Wenn die Ströme durch die beiden Leiter in die gleiche Richtung fließen, dann ziehen sich die Leiter an (Animation in Abb. 2).

Wenn die Ströme durch die beiden Leiter in engegegesetzte Richtungen fließen, dann stoßen sich die Leiter ab (Animation in Abb. 3).

Ergebnis

Die beiden Ströme, die durch die beiden Leiter fließen, üben aufeinander Kräfte aus.

Jeder der beiden stromdurchflossenen Leiter ruft in seiner Umgebung eine magnetische Wirkung hervor. Das Zusammenspiel dieser beiden Wirkungen führt offensichtlich zu den Kräften zwischen den Leitern.

Nutzung in alter Ampere-Definition

Die Kraftwirkung zwischen zwei parallelen, stromdurchflossenen Leitern hat man bis 2019 benutzt, um die Einheit der Stromstärke, das Ampere, festzulegen. Dabei galt: \(1\,\rm{A}\) ist die Stärke des zeitlich konstanten elektrischen Stromes, der im Vakuum zwischen zwei parallelen, unendlich langen, geraden Leitern mit vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt und dem Abstand von \(1\,\rm{m}\) zwischen diesen Leitern auf einer Leiterlänge \(1\,\rm{m}\) eine Kraft von \(2\cdot 10^{-7}\,\text{Newton}\) hervorrufen würde.