Die Experimente mit der Elektronenbeugungsröhre und dem Doppelspalt-Versuch mit Elektronen von JÖNSSON konnten mit einem Wellenmodell für die Elektronen gut verstanden werden. Zusätzliche Informationen über das Verhalten des "Quantenobjekts Elektron" kann man durch Experimente bekommen, bei denen die Zahl der Elektronen, die sich gleichzeitig in der Versuchsanordnung befinden sehr klein ist, bzw. sich im Extremfall immer nur ein Elektron in der Versuchsanordnung befindet. Diese Experimente sind sehr ähnlich zum Experiment zur Ein-Teilchen-Interferenz bei Photonen (Link am Ende dieses Artikels).

Experiment von MERLI, MISSIROLI und POZZI

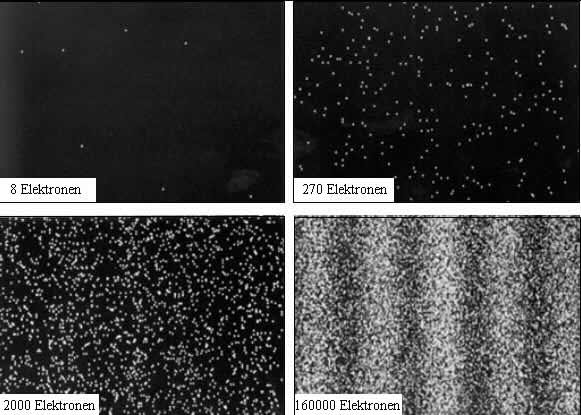

Abb. 1 Bilder des Elektronenmikroskops bei zunehmender Elektronenanzahl

Im Jahre 1974 gelang es einer italienischen Gruppe um die Physiker Pier Giorgio MERLI (1943–2008), Gian Franco MISSIROLI (1933) und Giulio POZZI (1945) in Bologna mit einer dem Doppelspalt sehr ähnlichen Anordnung, welche in ein Elektronenmikroskop eingebaut wurde, Interferenzbilder mit Elektronen zu erzeugen. Im Gegensatz zur Anordnung von JÖNSSON konnte der Elektronenstrom bei dieser Anordnung so stark reduziert werden, dass sich im Mittel nur wenige Elektronen innerhalb der Beugungsanordnung befanden.

Die Originalarbeit findest du unter "P. G. Merli, G. F. Missiroli, and G. Pozzi, “On the statistical aspect of electron interference phenomena,” American Journal of Physics 44 (1976), 306–307". Wenn Du mehr zu diesem Experiment erfahren willst, so gehe zu diesem Artikel von Rodolfo Rosa, veröffentlicht auf der Website der National Library of Medicine, USA.

Im folgenden Film in englischer Sprache wird sehr ausführlich auf die Entwicklung dieses Experiments eingegangen und über die Ergebnisse berichtet.

Experiment von TONOMURA e.a. in den Laboren von HITACHI

Abb. 2 Prinzipieller Versuchsaufbau

In den Laboren von HITACHI in Tokio konnten Akira TONOMURA (1942-2012) und seine Mitarbeiter J. ENDO, T. MATSUDA, T. KAWASAKI, and H. EZAWA im Jahre 1989 ein Experiment durchführen, das demjenigen der italienischen Gruppe ähnelt und über welches hier etwas ausführlicher berichtet werden soll.

Die Originalarbeit findest du unter "A. Tonomura, J. Endo, T. Matsuda, T. Kawasaki, and H. Ezawa, “Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern,” American Journal of Physics 57 (1989), 117-120".

Wenn du mehr zu diesem Experiment erfahren willst, so gehe zu diesem Artikel auf der Website von Hitache, Japan.

Die Beugungsanordnung für die Elektronen hat ebenfalls weniger mit dem Doppelspalt von JÖNSSON, sondern mehr mit der Biprisma-Anordnung von MÖLLENSTEDT und DÜKER zu tun. In der nebenstehenden Skizze ist die Struktur des Experiments stark vereinfacht dargestellt.

-

Zur Verwendung kam eine Elektronenquelle sehr geringer Intensität (weniger als 1000 Elektronen/s).

-

Die von der Quelle ausgehenden Elektronen werden zunächst auf ca. 40% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und gelangen dann in den Raum zwischen zwei geerdeten Platten, in deren Mitte sich ein sehr dünner metallisierter Draht (Durchmesser < 1/1000 mm) befindet, welcher positiv aufgeladen werden kann.

-

Die Elektronen mit obiger Geschwindigkeit benötigen etwa eine Milliardstel Sekunde , um das etwa 1 Meter lange Elektronenmikroskop, in welches die Biprisma-Anordnung eingebaut ist, zu durchlaufen. Daher kann man davon ausgehen, dass sich im Mittel immer nur höchstens ein Elektron in der Anordnung befindet.

-

Mit dem Detektor war eine genaue Ortsbestimmung in der "Auffangebene" möglich. Die Nachweiswahrscheinlichkeit für die Elektronen lag bei 100%.

-

Angefangen von den ersten Einschlägen der Elektronen am Detektor bis zur Ausbildung eines Interferenzmusters wie man es etwa vom JÖNSSON-Versuch her kennt dauerte es ca. 20 Minuten. Innerhalb dieser Zeit mussten die Randbedingungen des Versuchs streng konstant gehalten werden.

Abb. 3 Bilder des Detektors bei zunehmender Elektronenanzahl

Die nebenstehenden Bilder zeigen die Versuchsergebnisse des "Hitachi-Experiments".

-

Zunächst sind scheinbare regellose Einschläge von ganzen Elektronen festzustellen (Bilder oben).

-

Im Bild links unten zeigt sich bei genauem Hinschauen schon andeutungsweise die Struktur des späteren Interferenzbildes, welches unten rechts zu sehen ist.

Im folgenden Film in englischer Sprache werden die Versuchsergebnisse noch einmal gezeigt.